大谷翔平(エンゼルス)が5日、フェンウェイ・パーク(マサチューセッツ州ボストン)で「3番・投手」として出場。先発し、打順が1〜4番だったのは、1919年9月20日にベーブ・ルースが「4番・投手」でスタメン出場して以来だったとのこと。大谷が、ルースも踏んだ同じマウンドから投げた――、それがあの日、最大の話題だったことは間違いなく、7回を投げて、11三振を奪った快投は、そこに花を添えた。

ただあの日、打者としても気になることがあった。四回、大谷はセンターやや右に大きな打球を放った。打った瞬間に本塁打と確信したか、大谷はゆっくりと走り始めたものの、中堅手が太陽で見失った打球はフェンスに当たった。あとひと伸び、足りなかったのである。あと30センチ右にずれていれば、あるいは、あと50センチ遠くに飛んでいれば、間違いなくホームランという打球だったが、これも飛ばないボールの影響なのかと、思いを巡らせた。

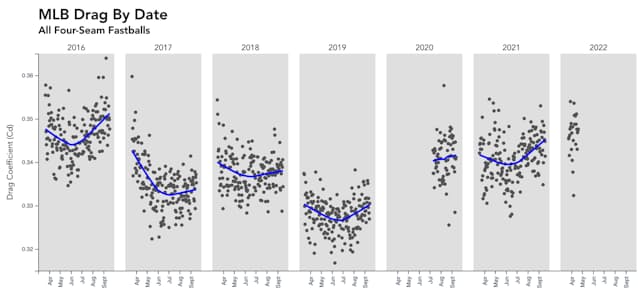

実はその前日、2015年に導入したデータ解析ツール「STATCAST」のデータが掲載されている「baseballsavant」のサイト上で、16年以降のフォーシームファストボールの抗力係数(Cd)が公表された。

2016年以降のフォーシームの抗力係数(Cd)

参照:baseballsavant.mlb.com

Cdは、車の性能説明などにも用いられるが、空気の抵抗力を表す係数のこと。野球のボールの場合、Cd値が変わるということは、形状の変化を意味し、今回のケースではおそらく縫い目が高くなっているのでは、ということが要因として考えられるが、では、打球の飛距離にどんな影響を及ぼすのか。値が低い19年に過去最多となる年間6776本塁打が生まれたことは、その説明の一端となっているが、baseballsavantには、数値が0.01変わると、打球初速が100マイルの場合で、飛距離が5フィート(約1.52 メートル)変化するという解説が添えられていた。ということは、値の高い今年のボールは、やはり飛距離が出にくい。

もちろん、Cd値だけが影響を及ぼすわけではなく、反発係数なども打球の飛距離を左右しうるが、その反発係数が、小さくなっている。最後に皮を縫い合わせる工程を手作業で行っているローリングスのコスタリカ工場で製造されるボールは1個1個、反発係数が異なる。厳格な基準で最終検査を行うとロスが多くなるので、反発係数が0.53から0.57の間であれば、合格となるそう。

しかし、16年後半から19年までは、その許容範囲の高い方の値にそろえる傾向があったという。それを是正するため、ボールの芯に巻きつける一層目の毛糸の巻き方をやや緩めることで反発係数が許容値の中央付近に来るよう手が加えられた。それによって375フィート以上の打球については1~2フィート、距離が出なくなると想定されている。その新工程で作られたボールは昨年からまだ残っていた古いボールと交ぜて使用されていたが、今季からはすべて新しいボールに置き換わった。

baseballsavantは、昨年まで10球団しか使用していなかった、ボールに含まれる湿気を一定に保つヒュミドールが全球団に導入されたことも飛距離に影響していると指摘する。大リーグでは、東海岸と西海岸ではまるで気候が異なる。自然保管した場合、例えば、湿気の多い真夏のボルティモア(東海岸)と、湿気がなく乾燥しているシアトル(西海岸)とでは、ボールに含まれる湿気が異なる。前者は飛距離が落ち、後者は飛距離が伸びるが、そうした差をなくすため、今年からボールは、室温21.1度、高地にあるデンバーでは相対湿度を67%に設定。他の球団は57%に設定されたヒュミドールで保管されることになった。

結果、乾燥し、気温の低い春先は、ヒュミドールが加湿の働きをするので、自然保管されたボールよりも飛距離が落ち、逆に湿気が多くなる夏場は、ヒュミドールが除湿の働きをするので、自然保管されたボールよりも飛距離が出ると見込まれている。

さて、そうした背景があることは、そのときは頭になかったが、改めて振り返ると、あの打球も? というのが少なくない。

アストロズとの開幕戦。八回裏、大谷はライトに大きな打球を放ったが、ウオーニングトラックの手前で失速した。大谷は試合後、「自分の中ではいったかなと思った」と話したが、随分、手応えと誤差があった。10日、やはりアストロズ戦の八回に放った左翼ポール際の打球も、フェンス手前で好捕されている。

4月20日のアストロズ戦でも、初回に2死満塁の場面で左中間に大きな当たりを放ったが、あと一歩のところで、フェンスを越えなかった。27日のガーディアンズ戦では、左腕ローガン・アレンの球を引っ張ったが、ウオーニングトラックでワンバウンド。 打球角度が17度とやや低かったとはいえ、打球初速は108.2マイル。もう少し飛距離が出ていても、おかしくなかった。

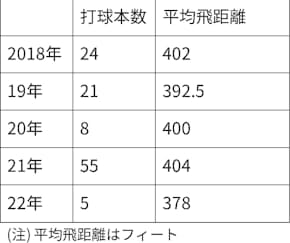

実際、どの程度、飛距離が変わっているのか。デビューした18年から今年5月6日の試合まで、打球初速が98マイル以上で、打球角度が20〜35度の平均飛距離がどれだけ違うのか、シーズンごとに比較してみた。すると、今年はまだ5本とサンプルが少ないので一概には比較できないが、やはり一番飛距離が出ていなかった。

ちなみに米スポーツ放送局「ESPN」も同様のリサーチを行っており、2015年から21年(20年は除く)までと今季4月の数値を比較。打球初速を100マイルに固定し、打球角度が20〜35度だった場合の平均飛距離を調べたところ、前者が399.6フィート。後者が394.6フィート。その差は、5フィートだった。

大谷の場合、打者にとって不利な要素は、投手としては有利な材料となるので、必ずしも飛ばないボールはマイナスではないが、そもそも今の打球が上がらない状況では、ボールと飛距離の関係を正しく評価することは難しい。

昨季、全打球に占めるバレル※の割合は22.3%。今年は6日現在、10.4%。去年の半分以下なのである。この数字が上がってもなおホームラン数が伸びないようなら、ボールの影響が改めてフォーカスされるかもしれない。

※ バレルとは、打者の評価において重要な指標で、打球初速と打球角度の組み合わせ。バレルに必要な打球初速は最低98マイル(157.7キロ)で、その場合の打球角度が26度から30度であれば、バレルゾーンに入ったと規定する。打球初速が1マイル上がることに打球角度は広がり、99マイルの場合、打球角度は25度から31度、100マイルなら24度から33度でバレルゾーンに入る。昨年、バレルの打球の打率は.772、長打率は2.591。大谷の場合、前半に限定すると、バレルの打率は.857だった。

からの記事と詳細 ( 大谷翔平、本塁打減少は飛ばないボールの影響? - 日本経済新聞 )

https://ift.tt/aTYlhz3

スポーツ

Bagikan Berita Ini

0 Response to "大谷翔平、本塁打減少は飛ばないボールの影響? - 日本経済新聞"

Post a Comment